音楽をやっている人は、みんな楽譜を読めるかというとそんなことはありません。

クラシックや一部の音楽では楽譜が全てであり、楽譜通りの演奏が絶対的な基本となるので、

クラシック界隈の方たちは当然、楽譜を読めます。

しかしそれ以外のポピュラー音楽系では、楽譜が読めなくても耳コピが出来て、

楽器を演奏出来れば良いのです。

つまりぶっちゃけ音楽は楽譜が無くてもできるのです。

楽譜は共通言語

楽譜は、音楽を記録するために演奏記号や符号を使って「記号化」「可視化」したもので、

録音技術などがなくても、楽譜があればその曲を再現する事ができます。

また楽譜は音楽の共通言語とも言われており、例え国が違っても、ジャンルが違っても、

楽譜があれば曲への理解も早まり、一緒に演奏する事ができます。

楽譜が読めた方がいい

せっかく音楽をやっているのなら楽譜を読めた方がよいです。

もちろんアマチュアのコピーバンドであれば、耳コピが出来れば曲を演奏する事ができます。

でも難しい楽譜こそ読めなくても、コード進行やキメのリズム、曲の進行など、

最低限の事が記載されている楽譜でも読めるようになれば、音楽へ理解度は高まります。

特にプロを目指しているのであれば、楽譜を読めることは必須です。

楽譜の読み方

ここでは音階の読み方ではなく、曲の進行、コード、簡単な記号などに

ピックアップしてご紹介します。

曲の進行

上の譜面は、よくありそうな一般的な曲の進行例です。

まず曲のテンポ(BPM)は「♩=112」です。

そして曲の進み方は小節上の番号を基にして、「①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨

→⑤→⑥→⑦→⑧→⑩→⑪→⑫→⑬→⑭→⑤→⑥→⑦→⑮→⑯→⑰→⑱」となります。

記号の解説

上記の譜面「ニコニコパン屋さん」を例に、簡単な記号の解説です。

※実際にはこれ以外にも使われる記号はあります。

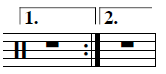

●リピートマーク

この記号の中を繰り返します。「3×」などが書いている場合は3回繰り返し、

「×Time」「open」などと書いている場合は、合図があるまで繰り返します。

●1番カッコ、2番カッコ

カッコ1を演奏して繰り返した後、2回目はカッコ1を飛ばしてカッコ2に進みます。

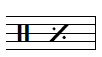

●反復記号

前の小節と同じパターンという意味です。

●ダルセーニョ

D.S.という所からセーニョマーク(Sみたいなマーク)へ戻るという意味です。

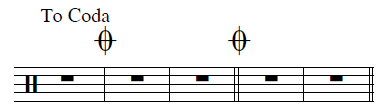

●コーダ

To Codaと書いている部分のところから、同じマークの所へ飛びます。

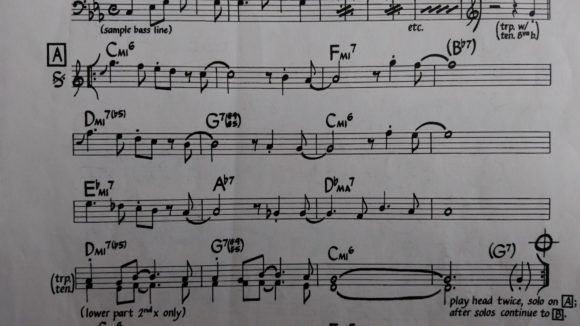

コード譜

コードとは上の譜面のように、小節の上に「C」とか「F」等の

アルファベットが書いてあるものです。

このアルファベットは、「C(ド)」「D(レ)」「E(ミ)」「F(ファ)」

「G(ソ)」「A(ラ)」「B(シ)」となっており、それぞれの和音を表しています。

「D」なら「レ」の音を主音とした和音です。

また例えば「C」の横にMがつけばメジャーコード、mがつけばマイナーコードとなります。

これらは私の専門外なのでこの辺で(^^;)

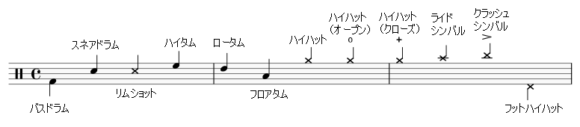

ドラムの譜面

ドラムの楽譜は他の楽器と表現方法が異なり、ハイハットやスネアドラム、

バスドラム、シンバルなど、それぞれの楽器を譜面上に表します。

しかし書く上での明確な決まりがあるわけではありません。

バスドラやスネアは、おおよそ共通の場所に書かれますが、

それ以外の楽器では譜面によってマチマチです。

上記は大体一般的な記譜ですが、シンバル類は音色によって

ハイハットより下に表される場合があります。

また五線譜に書かれている楽器は、その音階という意味ではありません。

楽譜を読めるようになるコツ

譜面を読むのが苦手という方はたくさんいます。

確かにシャープやフラットがたくさんあって、音符も複雑で

記号もいっぱいで書かれている・・と、イヤになりますよね(^^;)

でも「楽譜は難しい」という決めつけず、まずは簡単な小学校の音楽の教科書でもいいので、

見るクセをつけていきましょう。

譜面に慣れるコツとして、自分で譜面を書いていくのが良いです。

簡単な小節数とコード譜ならば、耳コピが出来ればすぐに書けます。

初めはリピートマークなんかも、別に書かなくていいんです。

聴いたまま、小節数を書き出せればいいんです。

音符の音階やリズムまで分からなくても、まずは曲の構成を表せることが大事です。

次のステップとして、ある程度音符のリズムなどが分かってきたら、

キメのフレーズ等をピックアップして、音階なしでリズムを書きだしてみましょう。

そして次に音階を加えていくといったように、一つ一つステップアップしていけば、

必ず読めるようになっていきます。

コメント